記事目次

脳は楽を求める性質があるため、

合理的判断より現状維持を選びやすい

人は変化に対して、不安やリスクを感じやすい。そのため、たとえ合理的な判断が求められる場面でも、変化よりも現状を選ぶ傾向がある。この心理的傾向が、新しい情報やアイデアを受け入れにくくし、現状にとどまる選択を後押ししてしまう。

現状維持バイアスとは、こうした人間の脳や心理が、省エネルギー的に働くことによって生じる自然な反応である。しかし、その反応が過剰に働いたとき、合理的な判断を妨げ、重要なチャンスや成長の機会を逃す原因にもなりうる。

なぜ人は変化を避けるのか

人間の脳は、全身のエネルギーの約20〜25%を消費する、非常にコストの高い器官である。そのため、できるだけエネルギーを使わずに物事を処理しようとする性質を持つ。

新しい選択肢の比較や判断は、脳にとってエネルギー負荷が大きく、ストレスの原因となる。その結果、最もエネルギー効率の良い「今のまま」の選択が好まれやすくなる。

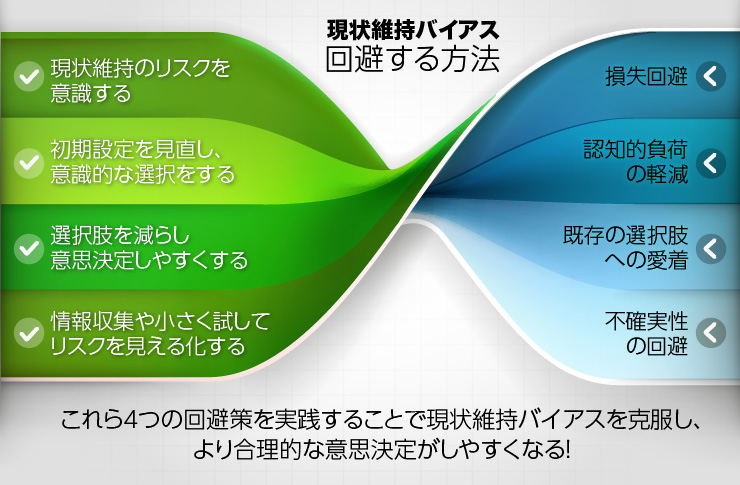

現状維持バイアスが生じる4つの心理的要因

損失回避(Loss Aversion)

人は、利益を得るよりも損失を避けることに強く反応する傾向がある。 変化によって発生するかもしれない損失を過大に評価し、現状を維持する方が安全であると感じる。

■例:退職金の運用を見直す場面

認知的負荷の軽減(Cognitive Effort Reduction)

選択肢が多くなるほど、人は判断にストレスを感じやすくなる。 このような状況では、思考を省略するために、現状をそのまま受け入れる傾向が強まる。

■例:インターネットプロバイダーの更新時、比較検討が面倒で同じプランを継続する。

既存の選択肢への愛着(Endowment Effect)

一度自分のものになったものに対して、人は実際以上の価値を感じる傾向がある。 そのため、今の状態に対して強い愛着が生まれ、変化を避ける心理が働く。

■例:使い慣れたスマートフォンに愛着があり、新機種が出ても買い替えない。

不確実性の回避(Uncertainty Aversion)

結果が予測できない選択肢に対して、人は強い不安を感じる。 そのため、結果が想定しやすい現状の方が安全だと認識し、維持を選ぶ傾向がある。

■例:転職を考えていても、新しい環境への不安から今の職場に留まり続ける。

現状維持バイアスが及ぼす影響

●企業や組織

経営層が新しい戦略や取り組みに踏み出せず、時代の変化に遅れる要因となる。

■例:競争環境が変化しても、従来のビジネスモデルに固執する。

●消費者行動

一度契約したサービスや商品を、不要になってもそのまま使い続ける。

■例:使っていないサブスクリプションを放置する。

●政治的選択

現職の政治家や政党が有利になる傾向があり、有権者が変化を避けて現状を選びやすい。

現状維持バイアスを克服する4つの方法

現状維持バイアスの特性を理解し、意識的に選択し直すことで、より柔軟で合理的な行動が可能となる。

「現状維持のリスク」に気づく

変化を避けるのは「損失を避けたい」という心理に起因するが、実際には変えないこと自体がリスクとなるケースも多い。現状維持によって生じる機会損失や、成長の停滞を自覚することが重要である。

■例:「このまま10年働いて後悔しないか?」と問い直し、現状のリスクを可視化する。

デフォルト設定を見直す

多くの選択は、初期設定(デフォルト)に従って無意識に行われる。このデフォルトを定期的に見直し、現状が自分にとって最適かどうかを検証することが重要である。

■例:保険やサブスクの自動更新設定を見直し、必要性を再確認する。

選択肢を絞り、意思決定を簡素化する

選択肢が多すぎると決定を先延ばしにしやすくなる。選択肢を事前に整理し、判断しやすい状態にすることで、意思決定の負担を軽減できる。

■例:転職活動では「まず3社だけ調べる」と範囲を限定して行動する。

情報収集とスモールステップの実行

不確実性に対する不安は、情報が不足していることに起因する。まずは情報を収集し、次に「小さく試す」ことで、変化への抵抗感を和らげることができる。

■例:転職に不安があるなら、副業や短期プロジェクトで新しい環境を体験してみる。

文化的背景と現状維持バイアスの親和性

ちなみに、日本人の社会では、慣習・伝統・空気を読む力・協調性などが重んじられてきた。こうした文化的特性は、集団の調和や安定を維持する上で非常に重要な機能を果たしている。

こうした日本独自の「空気を読む文化」と組み合わさると、現状維持バイアスが生まれる土壌として非常に強く働く。

表現可能なデザインパーツ

具体例

- サブスクサービスを利用しなくなっても、解約が面倒で続けてしまう

- 今の仕事に不満はあるけど、転職活動を先延ばしにしてしまう

- カスタマイズした方が便利でも、「設定を変えるのが面倒」なので変更しない。

- 新しいサービスが魅力的でも、「使い方を覚えるのが面倒」なので既存のサービスを利用し続ける。

提唱者・発祥エピソード

リチャード・ゼックハウザー氏とウィリアム・サミュエルソン氏が1988年に「意思決定における現状維持バイアス(Status quo bias in decision-making)」という論文の中で、変化や未知のものを受け入れられず、現状維持を望む心理作用として提唱した。

参考文献・参考サイト

変わらない心理の正体!現状維持バイアスを解説

Re-Branding

https://pr-rebranding.com/behavioral-psychology003/

現状維持バイアス

UX TIMES

https://uxdaystokyo.com/articles/glossary/status-quo-bias/

現状維持バイアスに陥る心理とは?対策やマーケティングとの関係を解説

Sprocket

https://www.sprocket.bz/blog/20220729-status-quo-bias.html

現状維持バイアスとは?起こる原因や外し方を解説

人材アセスメントラボ

https://corp.miidas.jp/assessment/8047

![よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ] よくわかるUIデザイン講座 [ continue.jp ]](https://continue.jp/wp-content/uploads/2022/11/rogoset.png?1763352283)